アカデミー賞脚色賞を受賞した本作は黒人作家による風刺的な小説という“フィクション”を通して、社会のステレオタイプと対峙する“アイデンティティ”の物語です。監督・脚本を務めた Cord Jefferson は、本作で長年語られ続けてきた“黒人文学”という枠組みそのものを鮮やかに解体しています。笑いの裏に潜む痛みも、虚構と現実が交錯する巧みな演出も、ひとつの“嘘”から始まる真実の問いかけとして、静かに胸に届きます。

制作年/制作国:2023年/アメリカ

上映時間:117分

監督:コード・ジェファーソン(Cord Jefferson)

主要キャスト:ジェフリー・ライト/トレイシー・エリス・ロス/イッサ・レイ/スターリング・K・ブラウン

ジャンル:コメディドラマ/社会派

#アメリカンフィクション #ジェフリーライト #コードジェファーソン #社会派映画 #黒人文学

あらすじ

① 果てしない期待と静かな怒り

ボストンの大学で教授を務める作家モンク = Jeffrey Wright は、自らの文学が「黒人作家らしい作品」として扱われることに辟易していました。彼の書く作品はグリース・トラジディのようだと評価される反面、“黒人用ジャンル”に収まらないことを求められます。そんなとき、出版社から「黒人が描かれたステレオタイプ文学」が求められていることを知り、彼の中に静かな怒りが芽生えます。

② 虚構をもって暴く現実

モンクは筆名を使って、あえて“黒人が書いたとされる”通俗的な小説を執筆します。荒唐無稽な設定、定型的な言語、読み物としての逸脱──しかし、出版社はそれを「黒人らしい文学」として大絶賛しベストセラーへと押し上げます。その成功は冷ややかな皮肉を伴いながら、モンクの内面に矛盾と孤独を投げかけます。彼が意図した“嘲りの作品”が、まさに社会の需要そのものとなる瞬間です。

③ 表舞台の光と、その裏の影

作品の成功とともに、モンクの家族や友人、そして自身のアイデンティティが再び問われます。母の病、兄妹の問題、そして名誉と背負わされた期待…。彼が嘲る世界は、実は彼自身も逃れられない“枠”を作っていたのだと気づき始めるのです。最後に残るのは歓声ではなく、深い静寂と問い――「語られること」と「語ること」のあいだにある距離」でした。

印象に残る瞬間

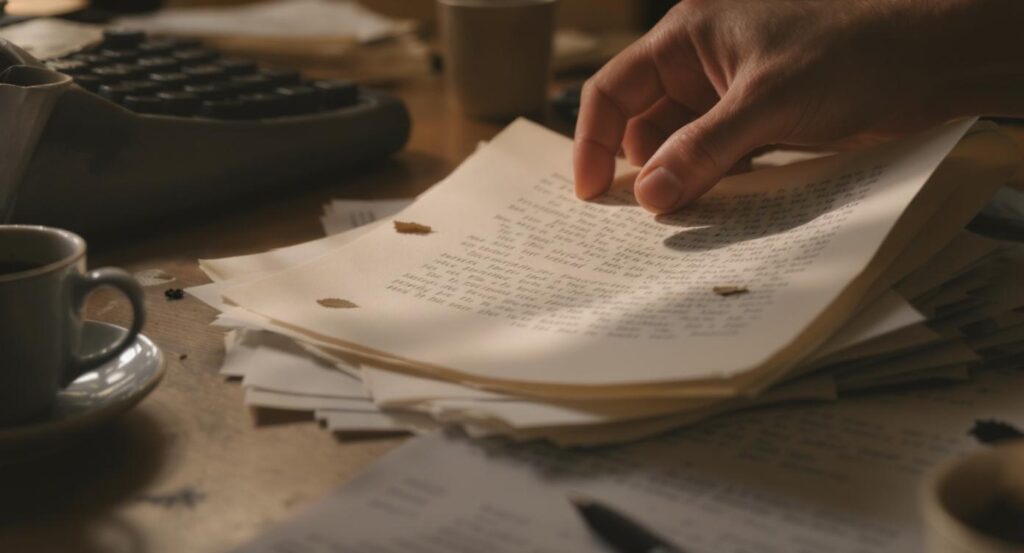

モンクが夜の部屋で原稿を読み返すシーン。机の上に置かれたデスクライトの光が、白い紙に淡く反射します。カメラは彼の顔を映すのではなく、原稿を見つめる眼鏡の奥に灯る小さな光をクローズアップで捉えます。

外の街は雨、遠くで車の音が通り過ぎていきます。その環境音が微かに室内に届き、沈黙の間を埋めていました。

やがて、彼はペンを置き、窓の外を見上げます。そこには夜明け前の灰色の空。画面の色温度が少しずつ上がり、モンクの瞳に映る光が増していく。静止した時間の中で、わずかな希望が滲み出るようでした。

構図の中心にはモンクの顔ではなく、机に置かれた原稿と光の反射。まるで“言葉そのもの”が呼吸しているかのようです。

映像の音と光が見事に共鳴し、**「語られない想いこそ、最も雄弁である」**という本作の核をそっと示していました。

見どころ・テーマ解説

① 社会のレンズを通して映るフィクション

モンクが自作の“ステレオタイプ作品”で成功する構造は、社会が望む「黒人像」そのものを鏡にして見せています。人物の表情や会話、出版業界の会議室まで、洒落たユーモアを使いながら、構図の中に「自分を語らせるレンズ」が常に置かれていることを感じさせます。物語は“語られたフィクション”と“語るフィクション”のずれを映し、観る者に問いを投げかけます。

② 期待と否定の間に揺れる個/集団

モンクは「黒人作家としての枠」に入りたくないと願いつつ、その枠を無視できない現実に縛られていきます。彼の家族関係、同僚との遭遇場面では、カメラの距離が意図的に――少し離れた構図で収められ、会話よりも空気、沈黙、視線が心に残ります。感情の“ゆらぎ”は強い言葉ではなく、シーンの余白に宿っていました。

③ 虚構が暴くリアルの構造

「成功=社会の承認」という図式にモンクが飲み込まれていくプロセスは、虚構そのものがリアルになってしまう皮肉を描いています。出版セクターの会議、舞台の映像、授賞式の光景──どれも光沢を帯びながらどこか空洞です。映像の色彩もどこか淡く、背景の装飾がひび割れて見える瞬間があります。現実と虚構、その境界線をモンクの視点で浮き彫りにしています。

④ 余白として残る静寂

クライマックス後、歓声が収まり静けさが戻る場面があります。人々が話し続ける中、モンクだけはひとり立ち尽くし、カメラはその背中を淡々と捉えます。映像が色を失うわけではありませんが、光が徐々に柔らかくなり、音がフェードアウトするような編集が“余白”を演出しています。問いだけが残され、物語の終わりに静かな温度が広がります。

キャスト/制作陣の魅力

ジェフリー・ライト(モンク・エリソン)

代表作:「ザ・バットマン」「ウエストワールド」「シリアナ」

これまで知性と静謐を湛えた役柄で知られるライトが、本作では怒りと皮肉、そして優しさを行き来する複雑な感情を見事に演じています。言葉を発する前の“呼吸の間”がとても豊かで、まるで観客が彼の心を読むような時間が流れます。

トレイシー・エリス・ロス(リサ・エリソン)

代表作:「ブラック・イッシュ」「ガールズ・トリップ」

ロスは知的で温かな姉として、モンクの現実逃避を支えつつ、家族の絆を取り戻そうとする姿を穏やかに見せます。彼女の微笑みが画面全体をやわらげ、風刺劇の中にやさしい温度を残しています。

スターリング・K・ブラウン(クリフ・エリソン)

代表作:「ディス・イズ・アス」「ブラックパンサー」

ブラウンは自信と不安のはざまで揺れる弟クリフを、繊細なバランスで演じています。ジェフリー・ライトとの会話シーンでは、兄弟の“沈黙の呼吸”が完璧に合わさり、感情が音にならずに伝わってきます。

ピーター・ファレリー(監督)

代表作:「ウォッチメン」「サクセッション」

社会派ドラマで培った語りの鋭さと、映像の柔らかさが見事に融合しています。特にカメラワークの距離感が独特で、まるで観客が少し離れた場所から“現実と虚構の境界”を覗いているような感覚を作り出しています。

筆者の感想

『アメリカン・フィクション』は、「何を語るか」よりも、「誰が語るのか」を問う物語です。

モンクが書いた“嘘の小説”が喝采を浴びるという皮肉な展開は、私たちの社会がいかに“都合のよい物語”を求めているかを映し出します。

この作品を観るときに大切なのは、登場人物たちの“言葉の間”です。モンクが何も言わずに息をつく瞬間、家族が何も答えないまま視線を交わす一瞬。そこにある沈黙は、社会の喧騒とは対極にある「本当の声」なのです。

終盤、モンクは静かに問いかけます――「真実を語るとは、誰のためだ?」

その言葉が消えても、観客の中には小さなざらつきが残ります。

それは痛みではなく、“考え続けるための感触”のようなもの。

虚構を通してしか語れない現実。笑いと沈黙を往復しながら、人が自分をどう語るかという永遠の問いを、そっと手渡してくれる映画です。

こんな人におすすめ

・社会のステレオタイプや“色”で人を見る構造に疑問を抱く方

・ユーモアと風刺で「文学」「出版」「アイデンティティ」の議論を味わいたい方

・深みのある家族ドラマや作家の内面を静かに見つめる作品が好きな方

関連記事・あわせて観たい作品

「バンブルボード(Bamboozled)」─人種とメディアの風刺を描いたスパイク・リー作品。

「ザ・ホールダウズ(The Holdovers)」─教育・階級・文化の違いを背景にした人間ドラマ。

「プラネット・ニーズ・ユー(Past Lives)」─静けさの中にある他者との距離を描いた作品。

「インサイド・ルーウィン・デイヴィス(Inside Llewyn Davis)」─芸術家の孤独と妥協を描いたコーエン兄弟作品。

「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」─(別ジャンルですが語りの力とキャラクターの濃さで共鳴します)

配信ガイド

現在配信中:Amazon Prime Video/U-NEXT

Netflixは配信時期が変わるため、最新情報は公式サイトで確認してください。